交通事故は、誰にでも起こりうることです。それは、車を運転する人だけでなく、自動二輪(バイク)や原動機付自転車(原付)、自転車や歩行者であってもその可能性があります。

交通事故に遭った際に、弁護士に依頼する必要まではないと考える方もおられるかもしれません。

しかし、弁護士へ依頼すると、相手方との交渉の窓口となったり、裁判を行ったりすることができるだけでなく、適切な後遺障害の等級認定を受けるための申請手続き等、交通事故被害者に対してあらゆるサポートを一括して任せることができるという非常に大きなメリットがあります。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、自動車保険などの損害保険に付帯している特約で、弁護士費用を損害保険会社が負担してくれるものです。

弁護士費用特約を利用すると、交通事故で被害者となったときに弁護士に相談する費用や示談交渉を依頼する費用などを保険会社が出支払うことになりますので、ほとんどの交通事故で弁護士費用が実質的にゼロで弁護士に依頼することができます。

弁護士費用特約は、一般的には、法律相談料は1つの交通事故につき10万円まで、示談交渉や訴訟の依頼費用は、1つの交通事故につき300万円までの弁護士費用を支払ってくれる内容になっています。

また、弁護士費用特約は、保険契約の被保険者やその家族が運転中に交通事故に遭ったときだけでなく、歩行中や自転車に乗っているときの交通事故に対しても幅広く適用されます。

例えば、家族が弁護士費用特約つきの自動車保険に加入していた場合、自分が保険に加入していなくても特約を利用できますし、友人の自動車に乗っていても特約を利用できる場合があります。

もし、獲得する賠償金額が大きくなり、弁護士費用が高額になった場合でも、「弁護士費用特約」を利用すると、保険会社が弁護士費用を負担してくれるので、被害者の負担を軽くすることができます。

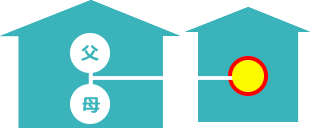

自分の保険には弁護士費用特約がなかった…同居するご家族の弁護士費用特約

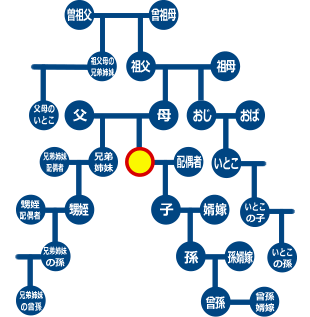

同居中であれば、6親等以内の血縁3親等以内の姻戚まで適用可能! (従兄弟、祖父母、曾祖父母でも、同居していればOK)

同居する家族がいなかった…別居するご両親の弁護士費用特約

未婚の場合、別居中のご両親の保険が適用可能!

※ただし、適用は未婚の場合に限定されます

自動車保険以外にも弁護士費用特約があることも!

一般的に弁護士費用特約は、自動車保険に付帯するものと思われていることが多いのですが、実はそれ以外の保険にも同じような特約がつけられていることがあります。

交通事故以外で弁護士費用特約がついていることが多い保険としては、以下のようなものがあります。

医療保険

医療保険は、被保険者が病気になったり怪我をしたりしたときに、病院に支払う費用を保険会社が負担してくれるものです。

女性に多い疾病に手厚い補償をつけられるタイプや健康状態に不安がある場合にも加入できるタイプなど、保険会社によってさまざまな種類の商品が用意されています。死亡保険金が出るタイプの生命保険とは別に、もしものために、加入している方も多いです。

医療保険には、日常の事故に適用される弁護士費用特約が付帯していことがあるため、普段あまり意識していなくても、「実は医療保険に弁護士費用特約がついていた」というケースがあります。

火災保険

賃貸住宅でも持ち家でも、恐らくほとんどの方が火災保険に加入していると思います。

火災保険は、住居や家具などが火災の被害に遭ったときに補償を受けられる保険で、最近では地震に備えて地震保険とセットになっていたり地震保険特約をつけたりすることも多いです。

賃貸では火災保険への加入が入居条件になっていることが一般的ですし、家を購入するときにも通常火災保険への加入を勧められるので、誰でも当然のように入っているものです。

そして、火災保険にも日常の事故などに適用される弁護士費用特約が付帯していることがあります。もし入っていれば交通通故にも適用できます。

個人賠償責任保険

個人賠償責任保険とは、被保険者が何らかの事件や事故を起こしてしまったときに支払が必要になる損害賠償金を保険会社が負担してくれる保険です。

例えば、駐車場でスーパーのショッピングカートを過失で手放し他人の車に傷をつけてしまった場合や、自宅で水漏れが発生して階下の人の部屋に損害を与えた場合、スキーやプールなどで他人に怪我をさせてしまった場合、自転車事故で他人に怪我をさせてしまった場合などに、個人賠償責任保険が適用されます。傷害保険とセットで加入している方も多いです。

個人賠償責任保険には弁護士費用特約が付帯していることがあります。もし加入があれば交通事故の弁護士費用も負担してもらうことが可能です。

当事務所の弁護士費用特約がある場合の着手金及び報酬金の基準

弁護士費用特約がある場合、日弁連の「弁護士保険における弁護士費用の支払い基準」(LAC基準)に基づいた弁護士費用となります。

弁護士費用特約から捻出されるため、これらの費用が0円に!(上限300万円まで)

保険会社によって特約の内容が異なりますので、ご相談の際には”保険証券”の持参をおすすめいたします。

もし、弁護士費用が320万円になったという場合には、その20万円のみ(相談料を考慮すると10万円)がご自身の負担となります。一方で弁護士費用が300万円を超える場合というのは、1500万円~1億円などの賠償金を獲得しているようなケースになりますので、弁護士費用の負担はかなり小さくなります。

着手金

| 相手に請求する金額が125万円以下の場合 | 10万円 |

| 300万円以下の場合 | 経済的利得の8% |

| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利得の5%+9万円 |

| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利得の3%+69万円 |

| 3億円を超える場合 | 経済的利得の2%+369万円 |

※経済的利得=請求額

報酬金

| 実際に回収した金額が300万円以下の場合 | 経済的利得の16% |

| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利得の10%+18万円 |

| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利得の6%+138万円 |

| 3億円を超える場合 | 経済的利得の4%+738万円 |

※経済的利得=回収額

弁護士費用特約を利用するメリットが大きいケース

人身事故のケース(骨折等重傷を負った場合)

交通事故には、車など物への損害のみが発生している物損事故と、人が怪我をしていたりする人身事故の二種類があります。このうち、人身事故は弁護士に依頼するべき事故となります。

その理由として、人身事故では、通院慰謝料や後遺障害が残存した場合の後遺障害の認定の際に、専門知識を有する弁護士が具体的な主張立証活動ができるという大きなメリットがあります。

本人が軽傷と思っているような人身事故でも、弁護士に依頼することで賠償金額が大きく増加することがありますし、弁護士に依頼をし、医学的な立証を行い後遺障害が認定された場合には、賠償金が数倍変わってくることもあります。

骨折等がある場合には、後遺障害の認定の可能性がありますし、後遺障害10級、12級や怪我の状況によってはそれ以上の後遺障害の認定の可能性もあります。むちうちの場合にも後遺障害の認定の可能性があります。

被害者の過失割合が0のケース

一般的に、被害者が自動車保険に加入していれば、自動車保険の対人対物賠償責任保険の示談交渉サービスにより、被害者の保険会社が代理人となって加害者の保険会社と示談交渉を進めます。

被害者に過失割合が認められる場合は、被害者も自身の過失割合分、相手に賠償金を支払わなければならないので、対人対物賠償保険が適用され被害者の保険会社が示談交渉を代行します。

これに対し、追突事故などで被害者の過失割合が0の場合、被害者は加害者に対し一切の賠償金支払い義務を負いません。

すると、被害者は自分一人で加害者の保険会社と示談交渉を進めていかなければならないことになり、不利な状況になりやすいです。このようなとき、弁護士費用特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士が被害者の代理人として示談交渉を行うので、被害者に有利に進めていくことが可能となります。

また、弁護士が介入すると高額な裁判基準が適用されるので、被害者が自分で示談交渉するよりも大きく賠償金が増額されることもメリットとなります。

自転車、歩行中の事故のケース

被害者が自転車に乗車中や歩行中に事故に遭ったケースだと、被害者の自動車保険(対人対物賠償責任)が適用されないため、被害者が1人で示談交渉をすることになります。

弁護士費用特約は自動車運転中だけでなく被保険者や家族が歩行中、自転車に乗車中の交通事故にも適用されます。

その他弁護士の必要度が高い交通事故

以下のような交通事故では弁護士に依頼する重要性が高いと言えます。

- 被害者が死亡してしまった

- 加害者と主張が対立している

被害者が死亡してしまった交通事故も、後遺障害が残った事故と同様かそれ以上に示談金の増額幅が大きく、複雑になるため、弁護士に任せてしまうのが安心です。

さらに加害者との間で示談条件がかけ離れすぎていたり、事故状況に争いがある場合にも、間に弁護士を入れることで交渉が平行線になったり、長期化することを防ぐことができます。

増額に繋がる理由は様々ですが、基本的には弁護士の交渉により賠償額・費目が増えたものがほとんどです。

弁護士に依頼すべきタイミング

事故直後や治療中

交通事故に遭った被害者は、これからどのように損害賠償の手続きを進めていけば良いのか、またどのくらいの賠償金や慰謝料を受け取ることができるのかなど、さまざまな不安を抱えているものです。

これから保険会社とどのように連絡を取っていけば良いのか、通院先を選ぶときの注意点なども知りたいと思っている方も多いです。

そんなときに弁護士に相談をすると、さまざまな疑問に対する答えを得られるので安心できますし、その後適切に対応できるようになって、後に不利益を受けるリスクを小さくすることができます。

中でも、重症案件(入院された方、後遺障害が生じる可能性が高い方)については、示談の段階になってから弁護士に相談・依頼するよりも、すぐにでもご相談いただくことをおすすめいたします。

早期にご相談いただくことで、適正な後遺障害等級の認定を受けることを見据えて、事故直後から受けるべき精密検査等や治療内容についてのアドバイスを行うことで、より賠償金額の増加を見込むことができます。

軽度な怪我を負った場合は治療終了後が最善

治療が終了してからであれば治療費や通院期間が確定して、示談金の見積もりを出せるためベストなタイミングといえます。その際に示談金と費用の見積もりを出してもらい、弁護士に依頼するかを検討されるのがいいでしょう。

治療が終了しそうなとき(保険会社から治療費を打ち切られそうなとき)

病院に支払う治療費は加害者の保険会社が負担してくれますが、通院が長引いてくると治療費の支払いを打ち切られることがよくあります。

しかしながら、症状が残っていて医師から治療の継続を求められているときは、治療をやめずに健康保険等を適用して治療を継続すべきです。

弁護士に相談すると、延長交渉や打ち切られてしまった場合の治療方法についても適切なサポートが可能です。

後遺障害認定を受けたいとき

交通事故で後遺障害が残ったら、後遺障害の等級認定申請が必要です。

このとき、症状の存在や事故との因果関係などに争いが発生しそうな事案であれば、弁護士に相談した方がより確実に後遺障害の認定を受けられます。

また、後遺障害の等級認定をしても、非該当になったり等級が低くなったりすることがあります。その場合は異議申立を行うことになりますが、知識やノウハウなども必要となるため、弁護士に依頼した方が等級変更を認められやすくなります。

示談交渉をするとき

示談交渉をする際、弁護士を通すことで被害者単独で交渉するより賠償金が増額されます。また、被害者が示談交渉中に相手の保険会社から示談書が送られてくることがありますが、示談書の内容が被害者に不利になっていることも多いので、返送する前に必ず弁護士に相談しましょう。

特に、以下のようなケースに該当する場合は、 一度、弁護士に相談をしましょう。

- 相手の提示する慰謝料に不満がある

- 相手から提示された過失割合に不満がある

- 加害者や保険会社との示談交渉がストレスになっている

弁護士に依頼すると、依頼者様の味方である弁護士が、相手の保険会社と示談交渉を行うので、精神的に非常に楽になります。

また、金額の面でも、弁護士に依頼すると、「弁護士基準」という賠償金計算基準を採用しますので、被害者が自分で示談交渉をするより賠償金が増額されます。

示談交渉で決裂しそうな場合でも、弁護士に依頼すると相手の言い分が変わって被害者が納得できる提案をされることもありますし、どうしても合意できない場合には訴訟を起こして解決することも可能です。

損害賠償請求について

損害賠償請求について

弁護士費用特約を利用できないケースもある?

弁護士費用特約を利用すると、弁護士費用の負担なしに弁護士に対応を依頼できるので、大きなメリットがあります。

しかし、ケースによっては弁護士費用特約を利用できないこともありますので、以下で一部紹介します。

なお、特約を使えない場合についての詳細は、保険会社によっても異なるので、あくまで一般的な例となります。

弁護士費用特約を利用できないケースの一覧

- 被保険者の故意、重過失にもとづいて発生した損害

- 無免許運転や飲酒運転、麻薬などを使用していて正常な運転ができないのに運転した場合の損害

- 闘争行為や自殺、犯罪による損害

また、被保険者が次の特定の人に損害賠償請求するときは基本的に弁護士費用特約は使用できません。

- 被保険者やその家族 被保険者の父母や配偶者、子ども、契約自動車の所有者

- 台風、洪水、高潮などの天災による損害

- 被保険者の物の欠陥、腐しょくやさびなどの消耗

- 自動車で適切な乗車位置に乗っていなかった場合、異常で危険な方法で乗車していた場合の損害

- 日常生活の事故や自転車事故など(自動車以外の事故)

- 事業用自動車の場合の事故

以上のように、弁護士費用特約を利用できないケースの典型例は、被害者側に問題がある場合、天災、特定の人に損害賠償請求する場合や日常生活の事故などが挙げられ、基本的にどの保険会社も共通しています。

過失があっても弁護士費用特約は利用できる!

弁護士費用特約は「被害者に過失があったら利用できない」と思われていることがありますが、そのようなことはありません。

被害者の過失が9割、10割ということであれば利用が難しくなりますが、基本的には3割や4割程度の過失であれば、問題なく特約を適用できます。

自分に過失があるからといって、弁護士費用特約の利用を諦める必要はありません。

時折、保険会社が弁護士費用特約の利用に積極的でないケースもあります。

被害者が保険会社に弁護士費用特約を利用したいと言ったとき、ダメとは言わないまでも、あまりお勧めしないというようなことを言われるのです。

ただ、弁護士費用特約を利用することは、契約上認められた被害者の権利ですので、遠慮する必要はありません。

まとめ

被害者ひとりで相手方の任意保険会社と交渉しても、増額を受け入れてもらうのは難しいのが実情です。示談交渉に弁護士を立てることで、相手方の任意保険会社の対応は一変して増額交渉に応じる可能性が高まるでしょう。

当事務所では、交通事故の被害者支援に積極的に取り組んでおり、弁護士費用特約の付帯がない場合であっても、完全成功報酬の弁護士費用の仕組みを採用しておりますので、ご負担は最小限で後払いなどでご依頼いただくことが可能です。

弁護士の豊富な解決実績を踏まえ、ベストな解決を提案できますので、弁護士特約が利用できるのか、賠償額が適正なのか診断してほしいといった場合でも、ぜひお気軽にご相談ください。

弁護士費用について|福岡の交通事故弁護士

弁護士費用について|福岡の交通事故弁護士