高次脳機能障害とは、交通事故や病気などの原因により脳が損傷を受け、言語、思考、行為、学習、注意などの知能的な機能に障害が起こった状態をいいます。

症状は、記憶障害や注意力や集中力の低下、感情や行動の抑制がきかなくなるなどの精神・心理的症状が出現し、周囲の状況に合った適切な行動が選べなくなり、生活に支障をきたします。

従来は、頭部外傷後の遅延性意識障害や上下肢に大きな麻痺を残す脳機能障害を後遺障害と認定してきましたが、交通事故による被害者の中には、手足の運動機能障害や視覚、聴覚に大きな障害が認められないにもかかわらず大脳の機能に障害が認められ、社会適合性を大きく欠く症状が目立ってきました。

このため、自賠責保険における高次脳機能障害認定システムは平成13年から実施され、見直しが行われています。

高次脳機能障害に治療方法はある?

高次脳機能障害の治療

高次脳機能障害は、脳の損傷による後遺症で、脳の神経細胞自体は失われると元には戻らないと言われています。

しかし、脳は失われた神経細胞が持っていた機能を、残った細胞がカバーするようになっており、発症してから徐々に回復していきます。

病院等での医学的認知訓練が有効な期間は発症後1年程度ですが、その間に集中的に訓練を行えば早く回復するわけではありません。

むしろ、負担をかけすぎると逆効果になる恐れもあります。また、医学的認知訓練が終了した後は、これ以上の回復が期待できないわけではありません。

認知機能の低下そのものを回復させることは難しいですが、現状の能力で可能なやり方を身につけることによって、より社会復帰への道が開けていくのです。

そのためには地域や家庭での日常生活や、社会との関わりが重要となってきます。

症状固定時期

高次脳機能障害の症状固定時期は、個人差によりますが、一般的には3~5年程度と考えられています。

ただし、未成年の場合は本人の成長と共に、生活上困難などの障害が顕在化することもあるため、症状の判断が困難な場合があります。したがって、早期の症状固定は避け、慎重な判断を下す必要があるといえます。

また、高齢者の場合には、加齢による症状悪化という事情により、症状固定時期をあまりにも延ばすと、障害の原因が交通事故によるものか、加齢によるものかという判断が難しくなる傾向にあるため、交通事故から1年程度で症状固定に至ることもあります。

具体的な高次脳機能障害の傷病名とは

高次脳機能障害は、損傷の具合によって以下の傷病名で呼ばれています。

これらの傷病名は、どれも出血の拡がりを示しています。

脳挫傷

頭部を強打するなどの外傷を原因とし、頭蓋骨内部で脳本体に損傷を生じる状態を脳挫傷といいます。

激しい頭痛、嘔吐、意識障害が現れ、重篤な場合は死に至ります。また、打撲した部位だけでなく、その反対側に損傷をきたすこともあります。

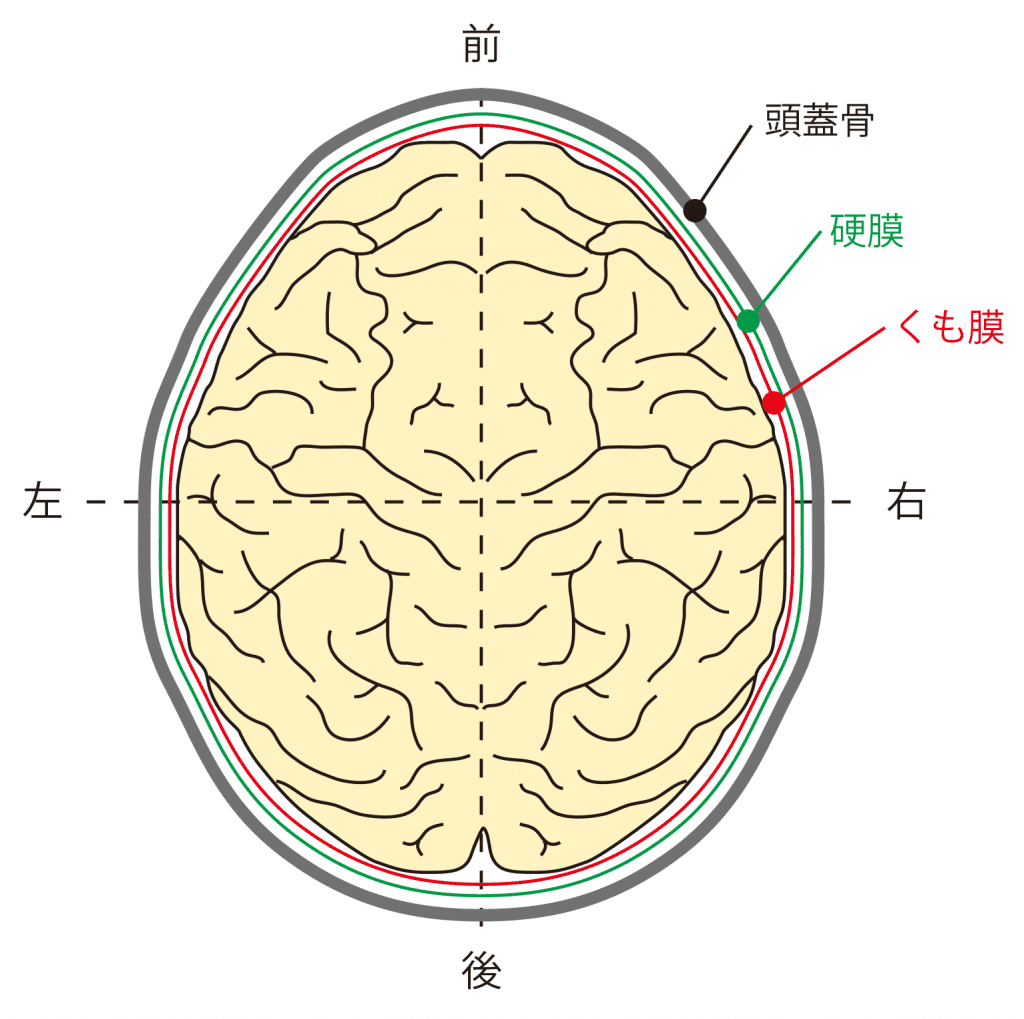

出血が脳の表面にたまると、「急性硬膜下血腫」となります。

硬膜外血腫、硬膜下血腫

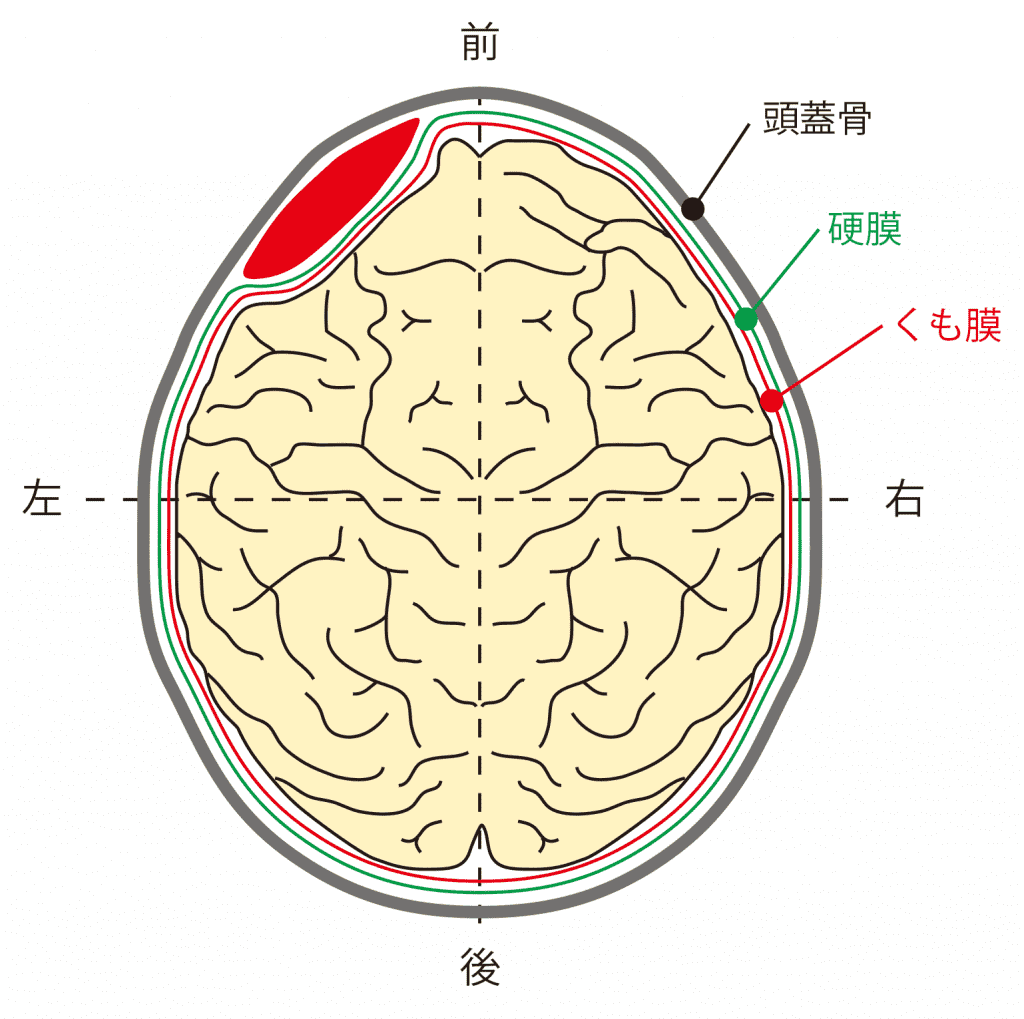

硬膜外血種

頭蓋骨と硬膜との間に血腫ができた状態で、主に頭蓋骨骨折が原因となって、硬膜動脈などの血管が損傷し血が溜まります。

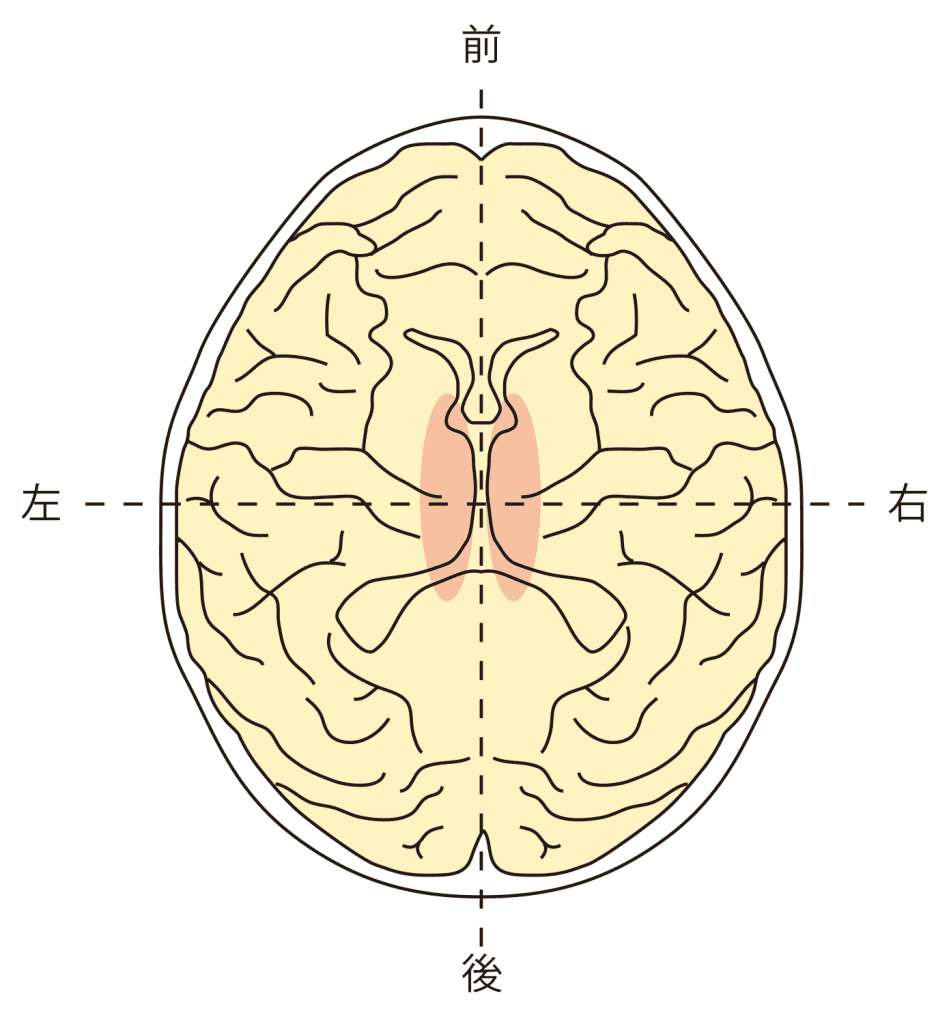

硬膜下血腫

硬膜と脳の表面を覆うクモ膜との間に血が溜まる状態で、硬膜外血腫より更に重篤な状態と言えます。

さらに出血が広がり、硬膜の内側にある、うすいくも膜と脳の間に溜まると、「外傷性くも膜下出血」と診断されます。

クモ膜下出血、びまん性軸索損傷

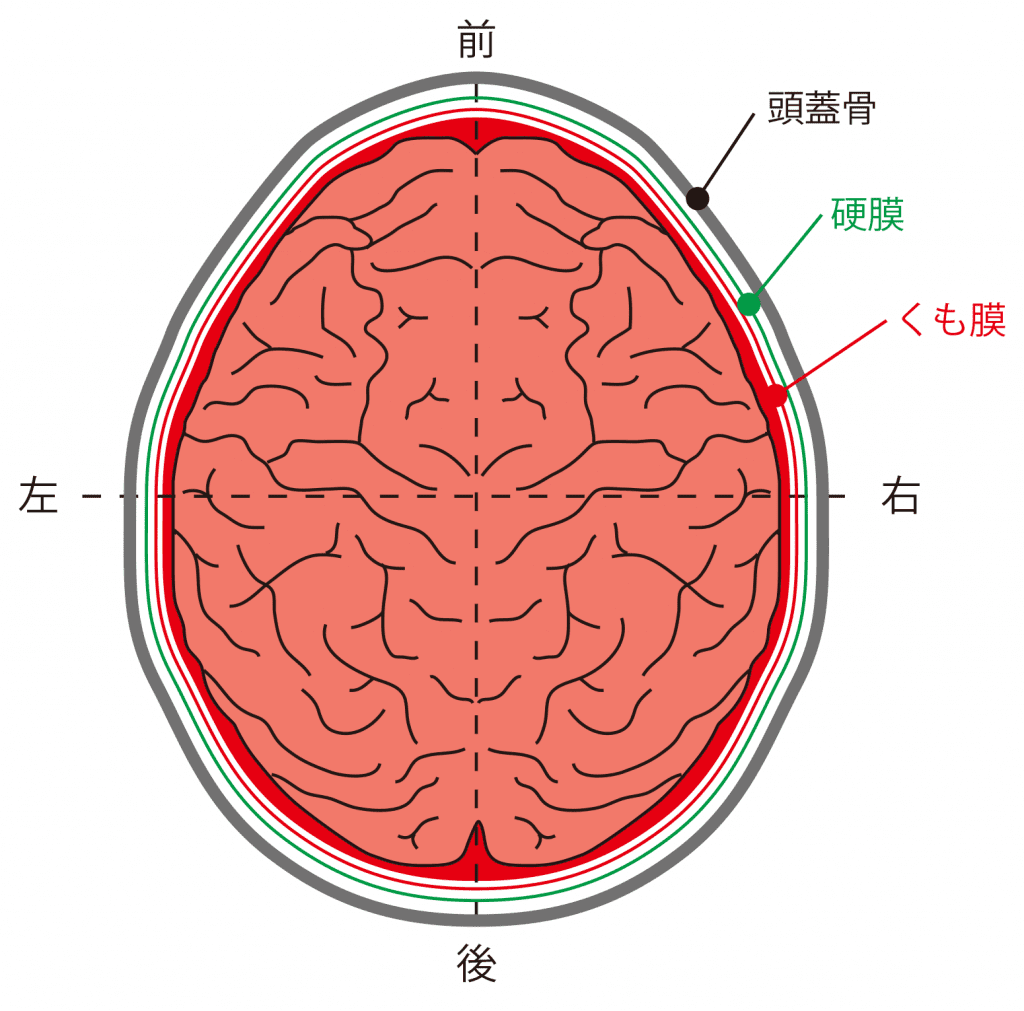

クモ膜下出血

脳の表面を覆うクモ膜の下に出血が広がる状態です。

脳に最も近い部分の出血ですので、脳へのダメージも深刻です。

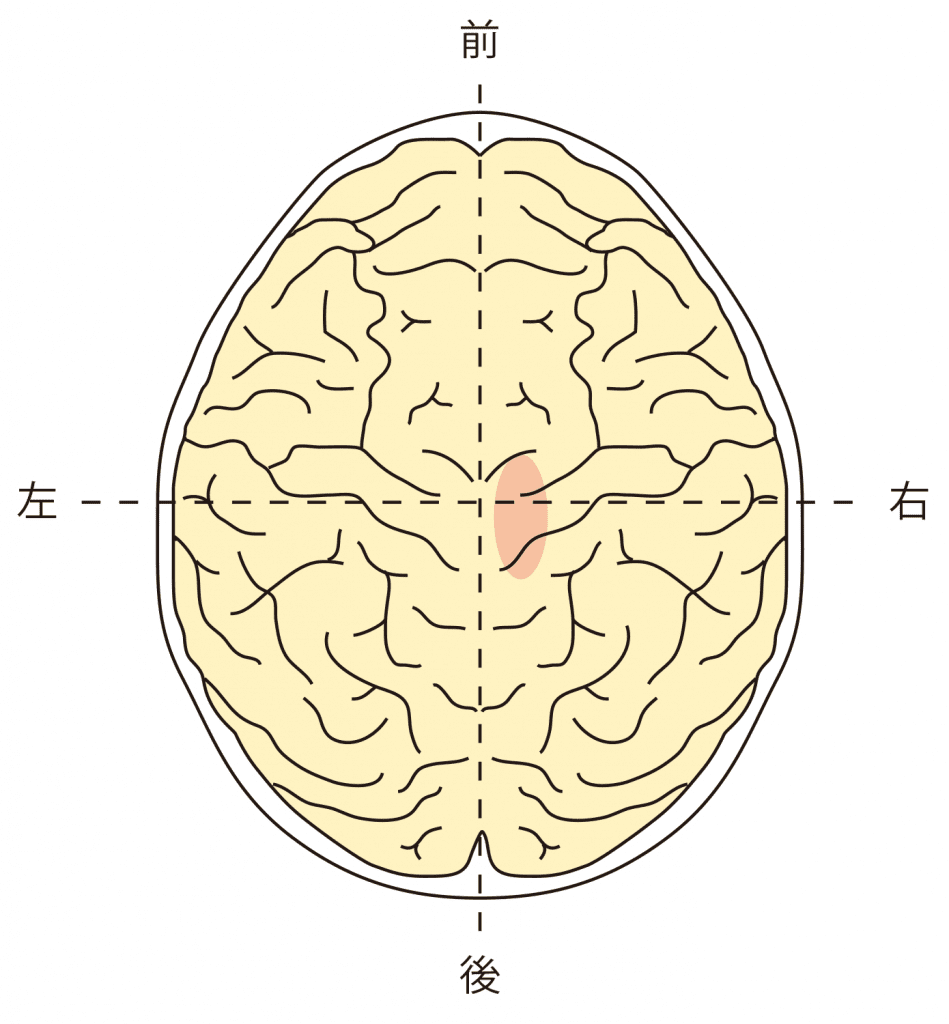

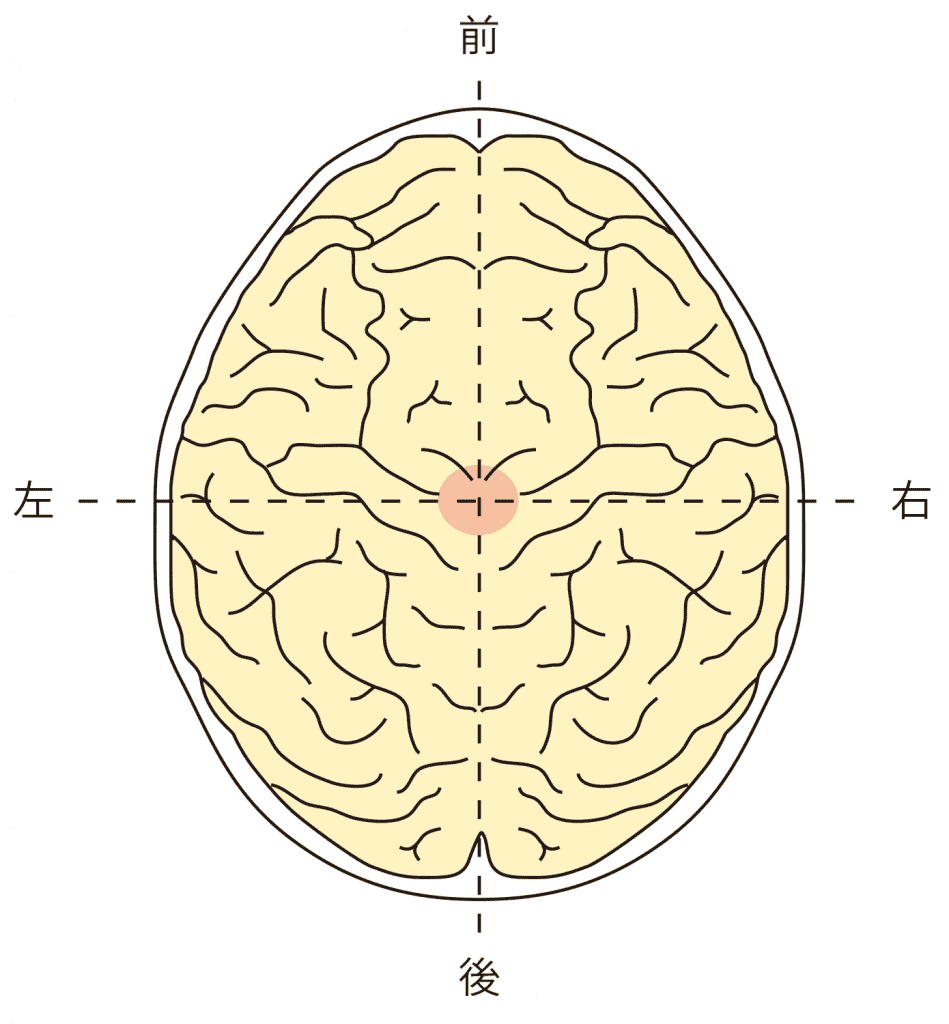

びまん性軸索損傷

6時間以上の意識消失が続き、脳表面の点状出血が広がると「びまん性軸索損傷」となります。

頭部に回転性の力が加わることにより、脳の神経細胞の線維(軸索)が広範囲に断裂し、機能を失うと考えられています。

頭部CTでは大きな異常は見られず、MRIによって診断が下される場合が多い傾向にあります。

脳は損傷部位によって症状が違う?部位ごとに解説します!

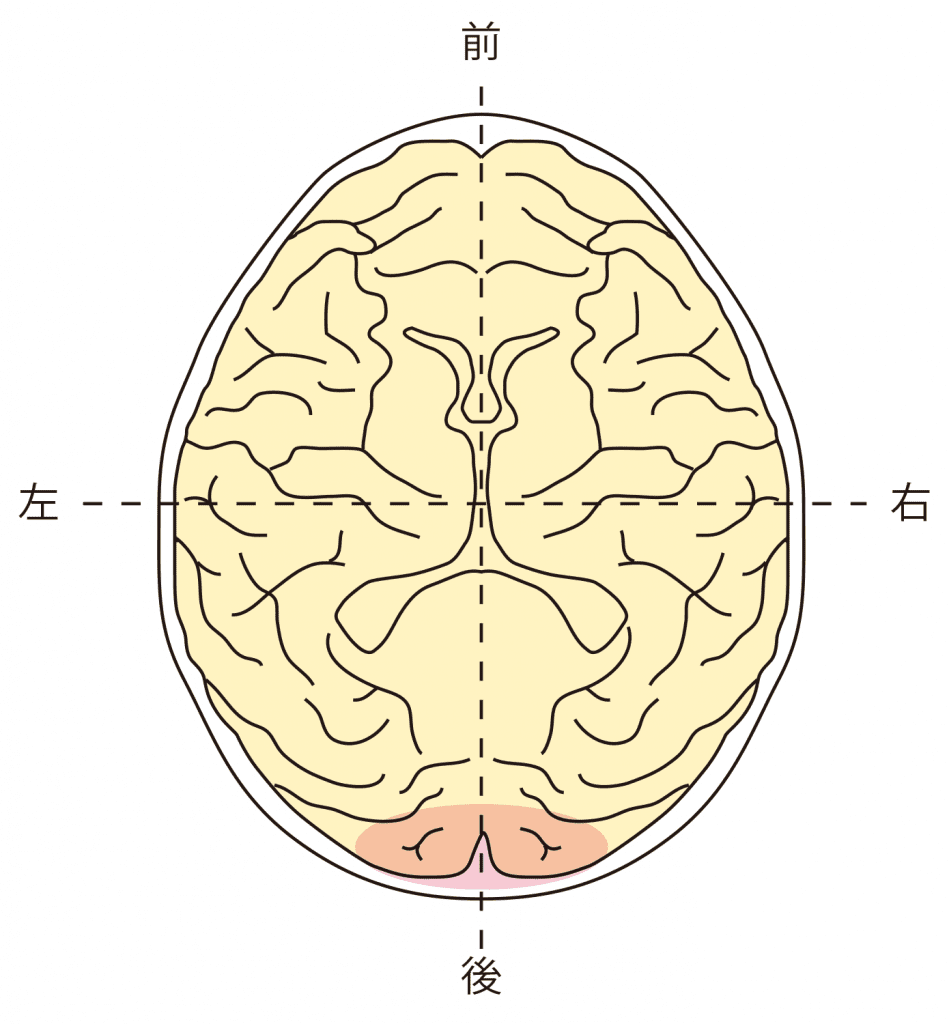

後頭葉の損傷

後頭葉は後頭部に位置し、視覚の中枢があります。ここを損傷すると、視覚失認や相貌失認といった症状があらわれ、視野にも障害が出ます。

症状

視覚失認とは、目で見えていてもそれが何であるかを認識できない状態です。例えばリンゴを見ても、それが何かは分からないのですが、触ることでそれがリンゴであることを認識できるのです。

さらに相貌失認では表情の違いが識別できません。

また、家族や友人など親しい人でも顔を見ただけでは誰か分からず、声を聞いて始めてその人が誰であるかを認識できたりします。

相貌失認:人の顔がわからない

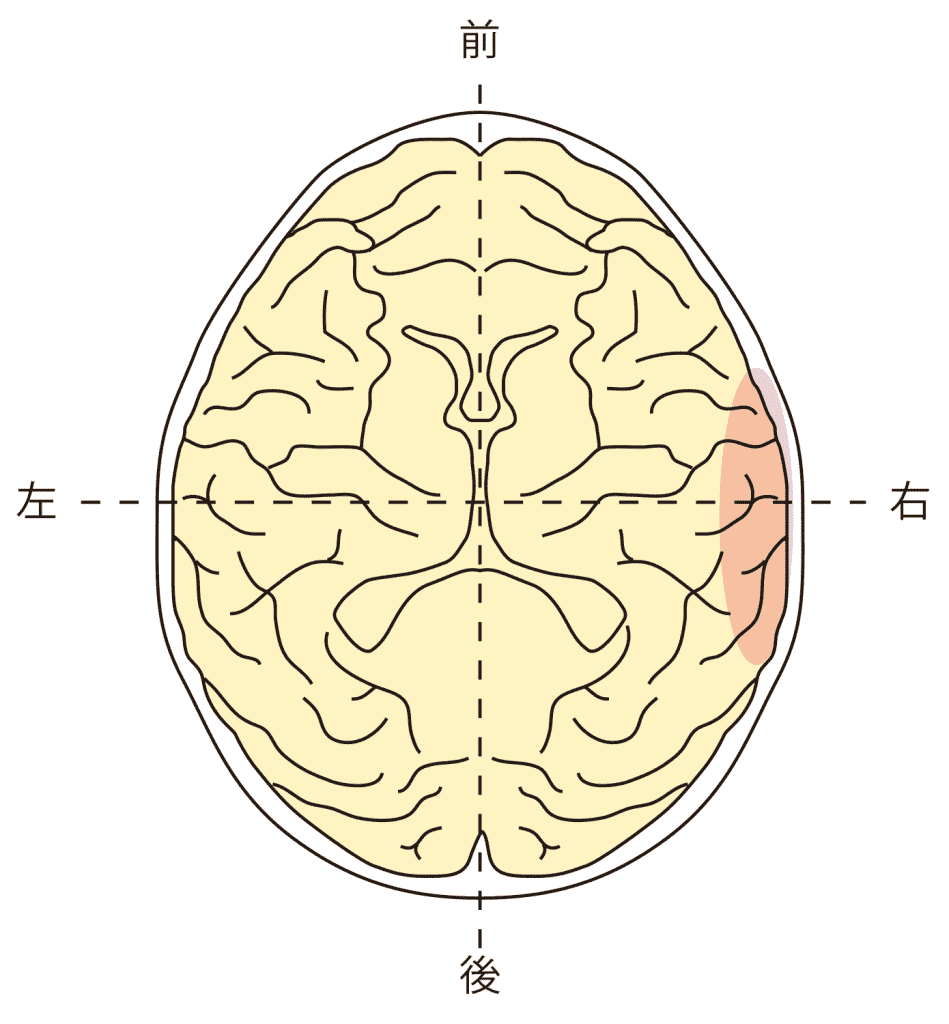

頭頂葉右側の損傷

頭頂葉は、触覚、大きさ・形・色の区別、空間認知、視覚認知などを司る器官です。

特に頭頂葉の右側に損傷を受けると、自身の左側が認識できない、半側空間無視という症状があらわれます。

まれに、左側に損傷を受け右側が認識できなくなる、右半側空間無視があらわれる場合がありますが、多くは一過性で改善します。

症状

半側空間無視:左側が見えない

頭頂葉の損傷

頭頂葉は、触覚、大きさ・形・色の区別、空間認知、視覚認知などを司る器官です。

感覚の中枢である頭頂葉が損傷を受けると、聴覚、視覚、触覚それぞれから入った情報の統合や意味づけが不可能になります。結果的に、これまでできていた行動ができなくなる、失行症という症状が現れます。

症状

失行症とは、これまでできていた行動ができなくなる障害です。

それぞれ、服を着ることができない着衣失行、見えた形から空間を把握できない構成失行、習慣的動作が意図的にできない観念運動失行、順序だった動作を複合して行えない観念失行に分けられます。

側頭葉左右内側の損傷

側頭葉は頭の側面、耳の辺りに位置し、聴覚や記憶、言語の理解に関わっています。

特に側頭葉の内側には記憶を司る海馬があり、ここに損傷を受けることによって記憶障害があらわれます。

症状

- 新しいことが覚えられない(前向性健忘、ワーキングメモリー)

- 昔のことが思い出せない(逆向性健忘)

- ありもしない話をつくるようになる(作話)

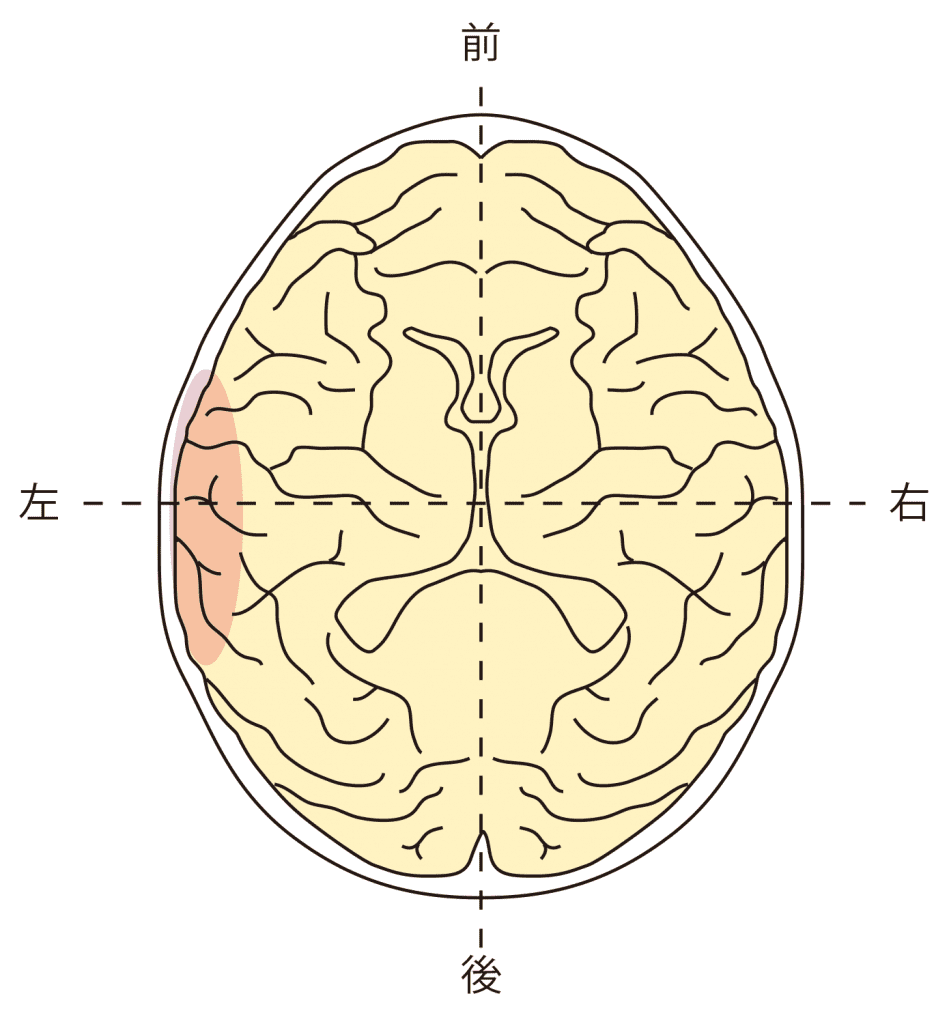

右側頭葉の損傷

左側頭葉の損傷

側頭葉は頭の側面、耳の辺りに位置し、聴覚や記憶、言語の理解に関わっています。

特に左側の側頭葉を損傷すると流暢性失語などの症状があらわれます。

症状

- 失語症(流暢性失語)

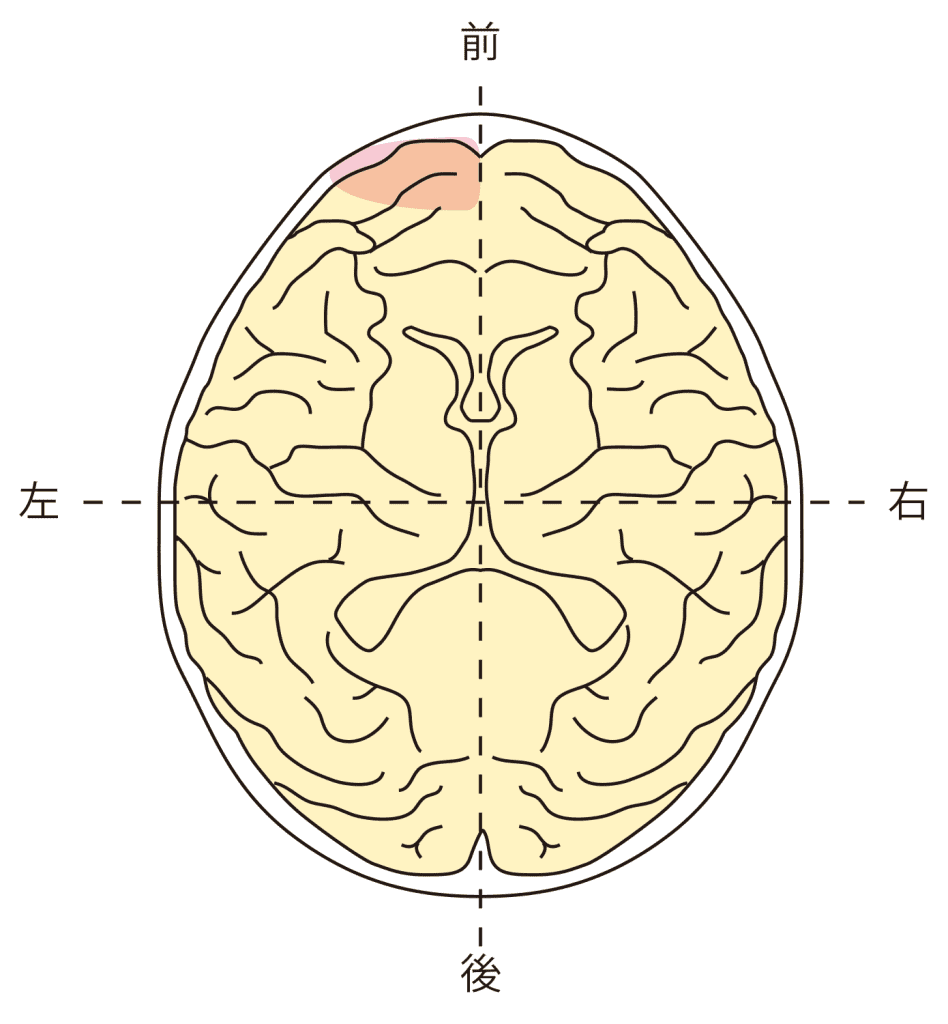

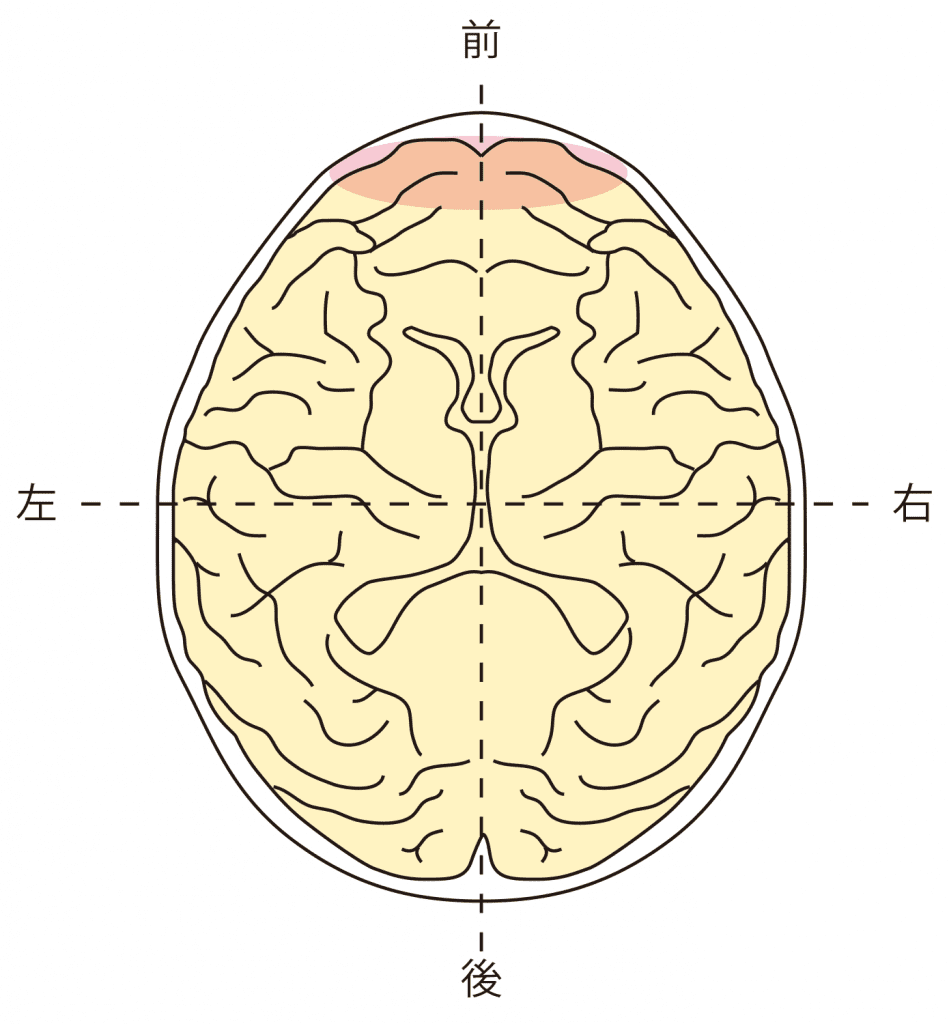

前頭葉左側の損傷

前頭葉の損傷

高次脳機能障害で認められる後遺障害

1級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

- 身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生命維持に必要な身の回りの動作に全面的介護を要するもの

2級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

- 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人では外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの

3級3号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

- 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活 範囲は自宅に限定されていない。また、声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし、記憶力や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの

5級2号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

- 単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。

ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの

7級4号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

- 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの

9級10号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

- 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの

MTBI(軽度外傷性脳損傷)

MTBI(Mild Traumatic Brain Injury)とは、外傷性所見が見当たらない脳障害を残すもので、軽度脳外傷の略語です。脳の器質的損傷を前提とする高次脳機能障害とは明確に区別されており、自賠責や労災では、後遺障害等級の認定が困難なのが現状です。

裁判例でも、東京高裁平成22年9月9日判決において、後遺障害9級を認定していますが、MTBIが原因とは明言しておらず、裁判においても、後遺障害としての認定には消極的であるというのが現実です。

高次脳機能障害の立証

高次脳機能障害の被害で後遺障害認定のための要件

- 脳挫傷、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳室出血、骨折後の脂肪塞栓による呼吸障害、低酸素脳症、いずれかの傷病名が確定診断されていること。

- 上記の傷病名について、XP(レントゲン)、CT、MRIによる画像所見が得られていること。

- 頭部外傷後の意識障害、もしくは健忘症や軽度意識障害が存在すること。具体的には、当初の意識障害(半昏睡~昏睡で開眼、応答しない状態、JCSが3~2桁、GCSが12点以下)が少なくとも6時間以上、もしくは健忘あるいは軽度意識障害(JCSが1桁、GCSが13~14点)が少なくとも1週間以上続いていることが確認できること。

MRIの重要性

高次脳機能障害の認定において、頭部の画像上での脳外傷及び3か月以内における脳室拡大、脳萎縮が要件とされていることから、高次脳機能障害の認定には、MRIによる立証が重要となってきます。

脳室の拡大の有無の判断には、特に脳損傷の初期にMRI撮影がされていることが重要といえますので、脳損傷が疑われる場合には、適切な時期にMRIの撮影を行うことをお勧め致します。

高次脳機能障害の検査

高次脳機能障害を立証するための検査としては下記のような検査を行います。

- ウェクスラー知能検査

世界で最も広く知られている知能検査で、この検査結果がいわゆるIQと呼ばれるものです。言語性と動作性に分けて測定し、全般的な知能低下を評価します。 成人用と幼児~児童用の検査があります。 - 長谷川式簡易知能評価スケール

認知症の診断にも使われる検査で、年齢や日時など簡単な質問に答えてもらうことで検査を行います。30点満点で20点以下の場合に知能の低下があると判断されます。 - 三宅式記銘力検査

2つの単語の組み合わせを聞かせ、それを覚えているかで記憶力を測定します。タバコとマッチのような関連性のある有関連対語と、全く無関係な単語の組み合わせの無関連対語を、それぞれ10組用いて検査します。

高次脳機能障害の賠償

高次脳機能障害が残存した場合の損害賠償として、特有の項目は次のとおりです。

- 後遺障害慰謝料、近親者慰謝料

後遺障害が認められたことに対する慰謝料です。極めて重篤な1級や2級などといった高次脳機能障害が残存した場合には、被害者本人だけでなく家族にも慰謝料(=近親者慰謝料)が認められることもあります。 - 後遺障害逸失利益

後遺障害が残ったことにより、失われてしまった将来の収入を後遺障害逸失利益といいます。後遺障害が残ると、身体のさまざまな場所が不自由になるため、労働能力が明らかに低下してしまいますので、本来得られるはずであった収入が減ってしまうと考えられます。 - 将来介護費

重大な後遺障害が残った場合において、生涯にわたって介護にかかる費用のことを指します。後遺障害認定を受けてから確定することが多い項目となりますが、症状固定前に既に介護費用が発生している場合は、その分も損害として請求することができます。また、自宅での介護を行うケースでは、段差をなくして手すりの取り付けを行うなどのバリアフリー化をすることもありますので、この際にかかった費用なども請求を検討する必要があります。

家族が高次脳機能障害と診断されたら

交通事故や高次脳機能障害に限らず、薬や外科手術以外の効果的な治療法には「リハビリ」があります。

- コミュニケーション

リハビリをする上で、まず覚えていてほしいことは「積極的にコミュニケーションを取ること」です。会話をすることは、脳を動かすトレーニングになり、普段の何気ない会話の中から、本人に合ったリハビリ方法が見つかる可能性があります。 - 日記をつける

日記をつけることは今日一日の中で起きた出来事を振り返り、それを文章にまとめる作業は、脳の訓練にもなりますし、日記として記憶を残しておけば、忘れたときに思い出すための訓練材料として活用できます。 - チェック表をつくる

一緒にできる取り組みとして「チェック表をつけること」も効果的で、いつ、何をしたのかを本人と家族が相互に確認でき、余計な心配やトラブルがなくなります。ウォーキングや軽い運動等は動くことで自然と脳が活性化し、考えることができるようになります。 - 積極的に行う

本人が興味を持ったことは積極的に行いましょう。本人が嫌なことよりも好きなことを続ける方がより良い効果を与えてくれます。本人に目標意識が生まれるよう、好みを見つけて継続してみましょう。

リハビリの中で一番大切なことは「本人が楽しく興味を持てること」です。リハビリによっては、症状に大きな回復がみられたり、改善できたりする可能性もあります。もちろん、人によって程度に違いはありますので、継続することが大切です。今すぐにはできなくても、何年もかけて少しずつ改善されるケースもありますので、あきらめず医師と相談しながら家族として、一緒にあたたかいサポートを心がけていきましょう。

アジア総合法律事務所に依頼するメリット

高次脳機能障害は、外からは見えにくいので判断が難しいという問題があり、症状が見落とされたまま治療が終了してしまい、後遺障害の申請手続きを行っていないという事例もみかけます。

高次脳機能障害の症状は多岐にわたるため、ご相談をいただければ、弁護士において、日常生活の状況などについて聞き取りを行うことができます。日常生活や就労が困難になってしまうこともあるため、見落とされて賠償として反映されないままに示談をしてしまうと、取り返しがつかないということもあります。

当事務所では社内研修を行うなど、日々医学知識の研鑽に努めております。

多数の解決実績もございますので、高次脳機能障害になってしまった方やそのご家族、他事務所で断られてしまった方などお困りの場合は、ぜひ一度お気軽にお問合せください。