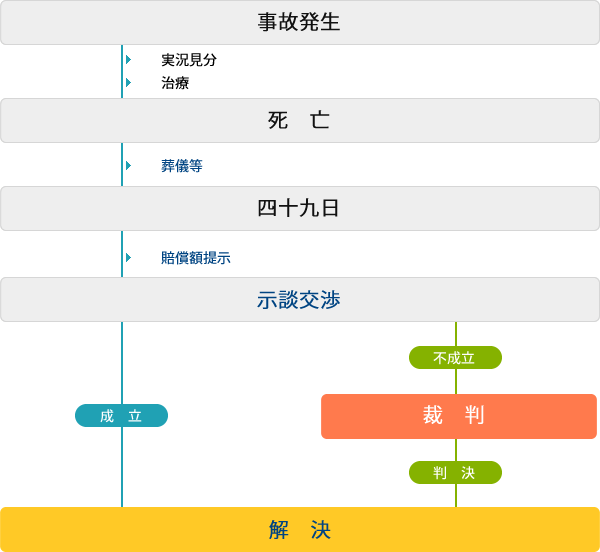

交通事故により被害者が死亡した場合にも、事故がなければ死亡した被害者が得ていたであろう”遺失利益”や、被害者が死亡に至るまでの”治療費”、”葬儀関連費”、被害者家族の精神的苦痛に対する”慰謝料”を請求することができます。

死亡事故の場合、葬儀をはじめ死後の対応に追われることが多いため、四十九日を待ってからの賠償額算定、示談交渉の流れになります。

この間、残された遺族が生活費に困る場合がありますが、その際は自賠責保険に”仮渡金請求”を行うことで、賠償金の一部を先に受け取ることができます。

死亡事故が他の損害と異なる点は、賠償金を申請し受け取るのは被害者ではなく、被害者の相続人となる点です。残された遺族は、心痛を抱えながら、損害賠償に加えて相続の問題にも対峙していかなければなりません。

交通事故で大切な家族や友人を失った方々は、皆様深い悲しみの中にいらっしゃいます。

当人の生命を金銭で評価することはできないとわかっていても、失われた生命を取り戻すことはできず、遺族は金銭の授受を行うことで事件を解決させなければならない状況に立たされます。

ただでさえ深い悲しみの中にありながらも、賠償金を受け取るためには加害者や保険会社の対応や様々な手続きを行わなくてはなりません。

しかしながら、「適正な賠償」とは、保険会社が提示した金額ではありません。

残念ながら、保険会社は営利企業ですから、死亡事故の損害とわかっていても、様々な理由付けをして賠償金を低く見積もることがほとんどなのです。

けれど、あらかじめ交通事故や死亡交通事故へ精通した弁護士へ相談することで、適正な賠償の獲得を目指すことができます。ご相談前後やご依頼後であっても、まずは死亡事故によって生じる損害について、ご遺族がしっかり把握しておくことが重要です。

まず、死亡による損害は、亡くなった本人の慰謝料及び遺族の慰謝料、逸失利益、葬儀費等が賠償項目として挙げられますので、一つずつ詳しく解説します。

死亡事故の慰謝料は、相続人が請求する

交通事故の損害賠償は、治療関係費や休業損害に代表される財産的損害と、肉体的・精神的に苦痛を被ったことに対する精神的損害に分けられ、精神的損害に対する賠償を慰謝料と呼びます。

死亡事故の慰謝料といえば、大切な人を失った遺族に対する精神的苦痛の賠償と考えられがちですが、正確には被害者本人が持つ慰謝料請求権を相続人が相続することになります。

つまり、本質的には、被害者に代わって相続人である遺族が被害者の慰謝料を請求するものとなり、それとは別に被害者の父母・配偶者・子等の近親者固有の慰謝料請求権が認められています。

自賠責保険では、この被害者本人の慰謝料と近親者固有の慰謝料、それぞれに基準が設けられているので注意が必要です。

実際にかかった費用や損害を積み上げていく財産的損害と異なり、肉体的・精神的苦痛に対する損害は目に見えません。

しかも、民法における損害賠償制度は、金銭による賠償が原則とされていますので、慰謝料とは目に見えない損害を金銭に換算するという難しい行為なのです。

そのため、慰謝料請求は、『自賠責保険』『任意保険』『裁判』によって、それぞれ基準が異なっています。

自賠責保険における慰謝料基準

自賠責保険における被害者本人の慰謝料は、令和2年4月1日以降に発生した事故の場合、原則として400万円です(平成22年4月1日以降令和2年3月31日までに発生した事故の場合は350万円)。

近親者の慰謝料は、請求権者が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円で、被害者に被扶養者がいる場合には、さらに200万円が加算されます。

任意保険が独自に定めた慰謝料基準

任意保険基準における慰謝料は、被害者本人・被害者近親者ともに、保険会社やご加入の保険プランによって独自に定められているため、保険会社へお問い合わせください。

一般的に、自賠責基準よりは高額ではあるものの、裁判基準は下回るものになります。

裁判で弁護士が使用する慰謝料基準(弁護士基準)

裁判基準とは、文字通り裁判における慰謝料の基準です。弁護士も、これを参考に慰謝料の交渉を行うので「弁護士基準」とも呼ばれています。

日弁連交通事故相談センター東京支部編の『損害賠償額算定基準』や、日弁連交通事故センター編の『交通事故損害額算定基準』をもとにするのが一般的です。

ちなみに、『損害賠償額算定基準』では、被害者が一家の支柱であった場合に2800万円、母親・配偶者の場合に2500万円、その他の方で2000~2500万円となっており、個別の新釈事由により増減します。これらの金額には近親者固有の慰謝料も含まれていると解釈するのが通常です。

死亡事故の場合、逸失利益はどうやって計算する?

交通事故(死亡事故)の場合、被害者は交通事故に遭わなければ得ることができた収入をすべて失うことになります。被害者自身は亡くなっているとはいえ、遺族にとってその被害は甚大です。そのため、失われた収入は逸失利益となり、その請求権は被害者の相続人に相続されます。逸失利益は、次の計算式に基づいて算出されます。

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

死亡逸失利益の基礎収入額の考え方

基礎収入額は、被害者の死亡時の収入をもとに算出され、給与所得者(会社員)や自営業者、主婦(夫)などによって考え方が様々ですので、次のとおりまとめました。

なお、給与所得者の場合は、次のいずれの場合であっても、賃金センサスの全年齢平均賃金の方が実年収より上回っている場合は、賃金センサスの金額を基準とします。

- サラリーマン・公務員・個人事業主の場合

基本的に、源泉徴収票や所得証明書などに記載されている前年度の年収を基準とします。

個人事業主は、前年度の確定申告における売り上げから経費を差し引いた所得をもとにするのが一般的です。 - 家族経営の場合

農林水産業に代表されるような、家族労働の総合によって収入を得る事業の場合は、被害者本人の寄与部分の割合で算出します。 - 会社役員の場合

労務提供の対価部分を基礎収入とするのが一般的で、利益配当などで構成される役員報酬部分に関して除外されるケースが多いです。

また、家賃収入や株取引などによって得ている不労所得に関しても同様で、基礎収入とは認められません。 - 専業主婦(主夫)・兼業主婦(主夫)の場合

専業主婦(主夫)の場合、会社員とは違い実際の収入はありませんが、自分以外の他者のために家事労働を行っていることが立証できれば、賃金センサスの全年齢平均賃金を基礎収入とし、逸失利益を算定することができます。

また、パートや契約社員を含む兼業主婦(主夫)の場合は、実際の収入と賃金センサスの全年齢平均賃金のいずれか高い方を基準として算定することができます。 - 失業者の場合

労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然生が高かった場合にのみ、失業以前の給与額や賃金センサスを基準にした金額を基礎収入として認められます。 - 学生、生徒、幼児の場合

学生、生徒、幼児に関しても、将来における利益の喪失という意味合いで、逸失利益を請求できます。その際にも、賃金センサスの男女別全年齢平均金額を基礎収入とします。 - 高齢者の場合

実際に仕事をしていた場合や、事故当時は失業していても、その後仕事をするという蓋然生が高かった場合にはその収入を基礎収入とし、老齢年金受給者は年金額を基礎収入とします。

また、障碍者年金の場合も同様に、その年金額を基礎収入とすることができます。

逸失利益から差し引く「生活費控除率」とは

被害者が存命していた場合に得ていたであろう年収の中には、被害者が生活費として消費するはずだったお金も含まれています。被害者本人が死亡しているので、その分の生活費がかからなくなることから、生活費部分は死亡逸失利益から差し引かれることになります。これを生活費控除と呼びます。

しかし、どの程度が生活費として消費されるかを個別に算出するのは難しいので、実務上は一定の割合が定められています。自賠責保険の場合は、被扶養者がいる場合で年間収入額又は年相当額から35%、被扶養者がいない場合で50%を生活費として控除するとされています。裁判基準では、もう少し詳細に分けられており、以下の状況を基礎としています。

被害者が一家の支柱であった場合

- 被扶養者が1人の場合は40%

- 被扶養者が2人以上の場合は30%

被害者が一家の支柱以外の場合

- 男性(独身、幼児等を含む)が50%

- 女性(主婦、独身、幼児等を含む)が30%

なお、兄弟姉妹のみが相続人の場合は別途考慮され、年金部分については生活費に充てる割合が多いことから、生活費控除も高めにされる傾向にあります。

就労可能年数は原則67歳まで。死亡時に67歳を超えていたらどうするの?

就労可能年数とは、被害者が交通事故で死亡しなければ働いていた期間を想定したもので、67歳までというのが原則です。例えば、35歳で死亡した場合、67-35=32年間が就労可能年数となるのです。

ただし、67歳を超える年齢の場合は、簡易生命表における平均余命(平均寿命から年齢を引いたもの)の1/2を就労可能年数とし、死亡時から67歳までの年月が平均余命の1/2より短い人も、平均余命の1/2を就労可能年数とします。また、学生や生徒、児童、幼児の場合は18歳、もしくは大学卒業年齢を就労可能年数の始期とします。

葬儀費用等の損害も請求できる?

葬儀に関係する費用は、交通事故に遭って被害者が亡くならなければ発生することのない損害であるため、加害者への損害賠償請求が可能です。

自賠責保険における葬儀費用の賠償額は、令和2年4月1日以降に発生した事故の場合は100万円、平成22年4月1日以降令和2年3月31日までに発生した事故の場合は60万円と定められております。裁判基準では、原則として150万円を上限とし、実際にかかった額がそれ以下の場合には、実際に支出した額が損害として認められます。

それでは、どこまでが葬儀関係費用として認められるのでしょうか?

これまでの裁判例によると、火葬・埋葬料、読経・法名料、お布施・供物料、花代、墓石代・墓地費用、通信費、広告費、葬儀社に支払う費用、弔問客に対する食費、遺族自身の交通費、四十九日忌までの法要費用等は認められていますが、遺族以外の者の葬式参列のための交通費、引き出物代、香典返し、四十九日忌を超える法要費等は認められません。

例えば、香典返しについては、香典という贈与を受けたものに対するお返しと考えられているため、賠償の対象とはなりません。また、葬祭費以外にも、仏壇、仏具購入費、墓碑建立費についても賠償対象かが争われることがあります。仏壇、墓碑の購入費用を葬儀関係費用に含めると150万円以内に収まらない可能性が高くなりますが、これらの費用を別の賠償として認めるか、葬儀関係費用に含めるかは裁判所の判断も分かれています。中には、裁判例で遺体搬送料を認めた裁判例、遺体処置費や死体検案書費用を認めた裁判例もあります。

さらに特殊な例だと、まだ葬儀が執り行われていない段階で、葬儀を行う蓋然性が高いことを理由として葬儀費を認めた裁判例や、2カ所分の葬儀費を認めた例もあります。

ただし、裁判所は葬儀関係費用の総額を一定の水準にしているため、特殊事例がない限りは、支出した金額を損害として賠償対象とすることは少ないといっていいでしょう。つまり、別の賠償として認められた場合であっても、実際にかかった金額ではなく、社会通念上相当と認められる額に限られています。

遺族が加害者の刑事事件に参加できる!被害者参加制度とは?

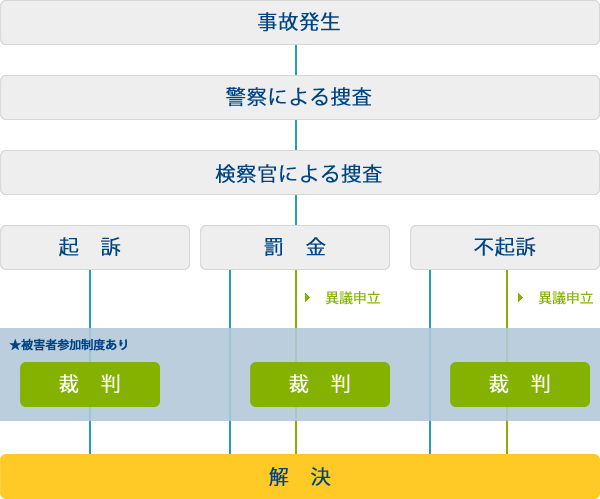

交通事故により被害者を死亡させた加害者は、自動車運転過失致死罪(※平成26年5月20日以降は、過失運転致死罪となる(自動車運転死傷行為処罰法))となり、刑事事件として扱われます。

死亡事故の場合には、正式裁判(公判)となるケースが多く、裁判所の判決によって加害者(被告人)の刑罰が決まります。遺族が刑事裁判に参加を希望する場合は、「被害者参加制度」を使用することになります。これは、犯罪被害者の意見等を刑事裁判に反映させるため、平成20年の12月からスタートした、犯罪被害者が刑事裁判に直接参加することができる制度です。

この制度により、犯罪被害者は裁判所の許可を得れば、「被害者参加人」として法廷の中に入り、刑事裁判に参加できるようになりました。被害者参加が認められるのは、生命、身体、自由に対する一定の重大犯罪に限定されており、交通事故で被害者を死亡させた加害者に適用される自動車運転過失致死罪(過失運転致死罪)等は、これに該当します。

被害者参加制度でできることは、以下のとおりです。

- 公判期日への出席

被害者参加人は、刑事公判期日に出席することができます。傍聴席ではなく、法廷の中(検察官側の席)に座ることができます。 - 検察官への意見を述べる

検察官の権限(証人尋問、被告人質問、証拠調べ請求、論告求刑など)に関して、意見を述べることができます。被害者参加人が意見を述べた場合には、検察官は必要に応じて説明をしなければならないことになっています。 - 被告人に対する質問

裁判所の許可により、被告人に対して質問をすることができます。証人への尋問と異なり、ここでは情状だけでなく、犯罪事実や犯情についても質問することが認められています。 - 最終意見陣述

裁判所の許可により、事実または法律の適用について意見陣述することができます。被害感情や処罰感情だけでなく、法律の解釈や量刑に対する意見も述べることができるのが特徴の一つです。

なお、被害者が刑事裁判に参加する場合、これを弁護士に委託することもできます。

被害者参加人ができることのうち、一部のみを委託することも、すべてについて委託することもできます(包括委託)ので、刑事裁判への参加から損害賠償請求まで一括して任せることのできる当事務所まで、お気軽にお問合せください。